|

|

www.juezyverdugo.es

--- contacto@juezyverdugo.es

|

|

20

- Diciembre - 2025

|

>>>>

Ser humano > Segregación

|

|

|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tracy Chapman creció en Cleveland durante los años 70, en un barrio donde las tensiones raciales eran altas y el dinero escaseaba. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía cuatro años. Su madre crió sola a dos hijas, trabajando en varios empleos mal pagados. A veces les cortaban la luz. A veces se quedaban sin gas. Tracy recuerda hacer fila con su madre para recibir cupones de alimentos. Pero su madre entendía algo: la música podía ser un salvavidas. Cuando Tracy tenía apenas tres años, su madre le compró un ukelele: un lujo que casi no podían permitirse. A los ocho, Tracy aprendió sola a tocar la guitarra y empezó a escribir sus propias canciones. Lo veía todo. Lo anotaba todo. A los catorce, compuso su primera canción de comentario social. A los dieciséis, obtuvo una beca a través de A Better Chance, un programa que ubicaba a estudiantes con talento en colegios privados. Dejó Cleveland y se fue a la Wooster School, en Connecticut, donde compañeros que nunca habían conocido a una persona pobre le hicieron preguntas que le resultaron insultantes. Pero siguió tocando. En Tufts University, estudió antropología y tocaba en la calle en Harvard Square y en andenes del metro. Un compañero llamado Brian Koppelman la oyó cantar en una cafetería y quedó impactado. Su padre trabajaba en el mundo editorial de la música. Tracy desconfiaba. Pero, con el tiempo, Elektra Records llamó a su puerta. En abril de 1988, publicó su primer álbum, el homónimo: solo su voz, su guitarra y una verdad sin adornos. Dos meses después, el destino intervino. 11 de junio de 1988. El concierto homenaje por el 70º cumpleaños de Nelson Mandela en el Wembley Stadium. Unas 72.000 personas llenaron el lugar. Se emitió en decenas de países y lo vieron alrededor de 600 millones por televisión. Tracy tocó temprano, lejos de los focos. Luego se fue al backstage. Justo antes de que Stevie Wonder saliera a escena, los organizadores descubrieron un problema: faltaba el soporte con parte de la música preparada para su set. Wonder, frustrado, se retiró. Los organizadores, en pánico, necesitaban a alguien para llenar el vacío. Tracy Chapman volvió al escenario con nada más que su guitarra. Tocó tres canciones, y el mundo se detuvo a escuchar. En dos semanas, las ventas de su álbum pasaron de unas 250.000 copias a más de dos millones. “Fast Car” subió hasta el puesto seis del Billboard Hot 100. El álbum llegó al número uno. Con el tiempo superaría los 20 millones de copias y le daría tres premios Grammy.

‘Fast Car’, una balada que trataba sobre una mujer cuya vida no había sido fácil y todavía no había encontrado la solución a sus problemas. La temática de la canción resonó dentro de la población afroamericana de Estados Unidos que se vio desprotegida durante el mandato de Ronald Reagan. Y luego Tracy hizo algo inusual: dio un paso atrás. Publicó siete álbumes más con los años. Su canción de 1995 “Give Me One Reason” le valió un cuarto Grammy. Pero después de 2008, se mantuvo muy discreta: sin nueva música, pocas apariciones. Prácticamente desapareció de la vida pública. Hasta 2023. El cantante country Luke Combs amaba “Fast Car” desde que era niño. En abril de 2023, lanzó una versión sin cambiar nada, ni siquiera los pronombres. Solo cantó las palabras de Tracy con respeto. La canción explotó de nuevo. Llegó al número uno en la lista Country Airplay de Billboard, convirtiendo a Tracy Chapman en la primera mujer negra con crédito único de composición en un número uno de esa lista. En noviembre, “Fast Car” ganó el premio a Canción del Año en los CMA Awards, convirtiendo a Tracy en la primera persona negra en ganar ese galardón en la historia del premio. Ella no estuvo allí. Enviaron un mensaje suyo: “Lamento no haber podido acompañarlos esta noche. Es un verdadero honor que mi canción sea reconocida de nuevo después de 35 años desde su debut”. Luego, en febrero de 2024, subió al escenario de los Grammy junto a Luke Combs. Tocó el rasgueo inicial en la guitarra. Varias figuras del público se levantaron y cantaron. La sala se puso de pie. Al final, Tracy y Luke se inclinaron el uno ante el otro. En cuestión de horas, “Fast Car” llegó al número uno en iTunes. Tracy Chapman nunca persiguió la fama. Solo dijo la verdad sobre la pobreza, la huida y esa necesidad humana desesperada de creer que las cosas pueden ser distintas. Treinta y cinco años después, el mundo por fin la alcanzó. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Josefina de Beauharnais, futura emperatriz, nació en una isla del Caribe, La Martinica. Pertenecía a la minoría de criollos, los blancos que, junto a los mestizos libres, dominanban a la gran masa de esclavos negros. La familia de Josefina poseia un centenar de esclavos, pero los desastres naturales dejaron malparada su hacienda y el padre decidió volver a Francia. Años después, Josefina comparó los trastornos de la Revolución con los huracanes de aquellas tierras. Menudo personaje ... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En 1948, la televisión en vivo estaba gobernada por el miedo, miedo a los patrocinadores, a los censores y a las cartas llenas de furia del público. Pero hubo un hombre que se negó a inclinarse. Su nombre era Ed Sullivan. Cuando Nat King Cole fue invitado a The Ed Sullivan Show, los ejecutivos de CBS entraron en pánico. Los patrocinadores amenazaron con retirar sus anuncios. “¿Un cantante negro en horario estelar?”, dijeron. “América no está lista.” La respuesta de Ed fue corta y helada: “Entonces pueden irse al infierno.” Ese domingo por la noche, Ed salió al escenario, miró directamente a la cámara y dijo con orgullo sereno: “Damas y caballeros… el señor Nat King Cole.” Sin titubeos. Sin disculpas. El correo que llegó después estaba lleno de odio, páginas de insultos, rabia y amenazas. Ed las leyó todas y luego hizo lo único que tenía sentido para él: lo volvió a invitar. Ese era Ed Sullivan. No era encantador. No era gracioso. Apenas podía presentar una banda sin tropezar con el nombre. Pero tenía algo mucho más raro: valor. Sabía quién importaba mucho antes de que el mundo lo entendiera. Cuando la gente llamó “obsceno” a Elvis Presley, Ed se encogió de hombros y dijo: “El chico tiene talento.” Lo contrató de todas formas y luego lo defendió en vivo. Cuando la cadena le ordenó filmar a Elvis solo de la cintura para arriba, Ed miró con furia a la cabina de control y murmuró: “Esto es ridículo.” Le dio el escenario a Harry Belafonte, The Supremes y The Jackson 5, cuando gran parte de Estados Unidos aún se negaba a mirar a artistas negros en televisión.

Fuera del escenario, Ed podía ser hosco, torpe, incluso distante. Pero todos los artistas sabían una verdad: si a Ed Sullivan le gustabas, tu vida podía cambiar de la noche a la mañana. Y así fue, también para el mundo. Fue Ed quien llevó a The Beatles a Estados Unidos en 1964, después de ver la locura que causaban en el aeropuerto de Londres. Setenta y tres millones de personas sintonizaron esa noche. El país no lo sabía aún, pero el viejo mundo terminó y uno nuevo comenzó en su escenario. No sonreía mucho. No bailaba. Pero tenía los nervios de acero. Ed Sullivan no fue solo un presentador. Fue un revolucionario silencioso que usó las luces más brillantes de América para hacer del mundo un lugar un poco más justo, un poco más valiente, y mucho más vivo. “No se le rinde culto al miedo,” dijo una vez. “Simplemente, haces el espectáculo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La subasta estaba casi terminada cuando comenzaron las risas. Doce compradores habían mirado a Ruth, la habían evaluado como si fuera ganado y la habían rechazado. Un esclavo sano costaba ochocientos dólares. Un caballo, cincuenta. Pero ella no valía ni diez. —¡Cinco dólares! —gritó el subastador. Silencio. —¡No la quiero ni gratis! —respondió un granjero—. Morirá antes de llegar a mi tierra. Para muchos, Ruth era una mujer rota. Para ella misma, durante años, también lo fue. Su vida había sido una sucesión de tormentos: vendida de niña a una plantación de tabaco en Virginia, obligada a trabajar dieciocho horas al día. Sus manos se deformaron con el tiempo, su tos se volvió roja, y su corazón se quebró el día que enterró —con sus propias manos— a sus tres hijos, muertos de desnutrición. Incluso los otros esclavos la evitaban. “Esa ya tiene un pie en la tumba”, murmuraban. Pero dentro de aquel cuerpo exhausto, algo seguía ardiendo. Thomas Mitchell llegó al mercado con cincuenta dólares en el bolsillo y un alma fatigada. Viudo, pobre, desesperado por sostener su pequeño almacén, buscaba mano de obra barata y la encontró en la sección que nadie miraba: los desechos. —Dos dólares —dijo el subastador—. Y aun así sales perdiendo. No durará la semana. Thomas la observó. No vio fuerza. No vio belleza. Vio algo distinto: inteligencia escondida detrás del sufrimiento. Pagó las dos monedas. Y se llevó a Ruth a casa. En su almacén, Thomas no le dio un látigo ni una tarea imposible. Le dio algo que nunca había recibido: tres comidas al día y un lugar donde respirar. La transformación fue casi un milagro. En una semana, su tos cedió. En dos, caminaba sin temblar. Pero lo más sorprendente ocurrió en silencio. Un día, Thomas regresó y encontró el almacén reorganizado con una lógica que él nunca había tenido: productos por categoría, inventarios exactos, márgenes corregidos, errores señalados. Todo hecho por Ruth. Todo hecho en secreto. —¿Cómo sabes esto? Ella bajó la cabeza. —Observo, señor. Y entonces él entendió. Durante años, mientras otros esclavos trataban de sobrevivir, ella había memorizado precios, estudiado cosechas, evaluado patrones de compra. La plantación había sido su infierno pero también su escuela. Ruth sabía leer los números como otros leen un salmo. Tres meses después, Ruth habló con una determinación que Thomas jamás había escuchado: —Sus ganancias podrían triplicarse. Si me deja dirigir este almacén durante seis meses, se lo demostraré matemáticamente. Y lo hizo. Negoció con productores. Creó ventas estacionales. Diseñó un sistema de crédito con tasa de conveniencia. El primer mes, triplicaron beneficios. El segundo, los cuadruplicaron. En el tercero, el dinero ya no cabía en la caja. Pero Ruth no sonreía por el éxito. Sonreía por un plan más grande. —Señor Mitchell —dijo un día, colocando una maleta llena de dinero sobre el escritorio—, quiero comprar un esclavo. Thomas se quedó paralizado. —¿A quién? —A mí misma. Él quiso liberarla gratis. Ella se negó con la dignidad de quien sabe lo que vale. —Quiero que conste —dijo— que Ruth Washington pagó por su propia libertad. Y así fue. En diciembre de 1846, la mujer que nadie quiso por dos dólares se compró a sí misma por mil doscientos. A partir de allí, Ruth se convirtió en algo que ni la esclavitud ni el prejuicio pudieron frenar: una empresaria prodigiosa. Abrió cinco tiendas en Carolina del Sur. Inventó un sistema de entregas a domicilio décadas antes de que existiera. Negoció con soldados, granjeros, mujeres pobres, blancos recelosos y negros liberados. Cuando los bancos le cerraron las puertas, creó una red de intermediarios blancos pobres que prestaban su nombre mientras ella dirigía todo tras bambalinas. Ruth no solo sobrevivió. No solo prosperó. Venció un mundo entero que estaba diseñado para destruirla. Pagó su libertad con inteligencia. Construyó su futuro con estrategia. Y demostró que incluso desde la esquina más oscura del sufrimiento, una mente brillante puede levantar un imperio. Porque a veces —en los mercados donde el mundo decide el valor de una persona— surge alguien que rehúsa aceptar el precio que otros le ponen. Alguien que se nombra a sí misma. Alguien que se compra a sí misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante el rodaje de El pequeño coronel (1935), el actor Bill “Bojangles” Robinson recibió una orden tajante: no debía tomar la mano de la pequeña Shirley Temple en cámara. Eran tiempos donde el racismo dictaba incluso los gestos. Pero Shirley no obedeció. En plena escena de la escalera, lo miró, sonrió y le tomó la mano. Aquel simple gesto, tan inocente como poderoso, se convirtió en historia: fue la primera vez que una pareja interracial aparecía bailando junta en una película de Hollywood. Con el paso de los años, Shirley Temple recordaría ese momento con gratitud: “Bojangles me enseñó a bailar, pero también me enseñó algo más grande: a no tener miedo del otro.” En un mundo que aún veía en blanco y negro, ellos bailaron en color. Y su danza fue más que un número musical: fue un acto de valentía. Porque a veces, los gestos más pequeños son los que cambian el ritmo del mundo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el año 1851, un daguerrotipo capturó algo más que un rostro. Capturó siglos. Capturó dolor, dignidad y memoria. El hombre retratado se llamaba César. Había nacido esclavo en 1737, en Bethlehem, Nueva York, bajo el dominio de la familia Nicoll. Vivió más de un siglo, viendo cómo el mundo cambiaba lentamente a su alrededor, pero sin que su libertad llegara hasta mucho después. Fue el último esclavo liberado en Nueva York. Y cuando murió, en 1852, la inscripción de su lápida decía que tenía 115 años. César no dejó libros ni discursos. Pero dejó este retrato. En su mirada, hay siglos de silencio. En sus arrugas, una historia que no se escribió en papel, sino en piel. Una nota antigua, adjunta al daguerrotipo, reza: “César, nacido esclavo de Van R. Nicoll, hijo de William, en 1737 en Bethlehem, Nueva York, donde murió en 1852. El último esclavo en morir en el Norte”. No sabemos si tenía exactamente 115 años. Pero sabemos que vivió lo suficiente para sobrevivir al sistema que lo encadenó y ser testigo de su caída. César, quizá sin saberlo, se convirtió en uno de los estadounidenses más longevos registrados. Y en uno de los pocos esclavos que pudo mirar a la cámara como un hombre libre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alberto Henschel fue un fotógrafo germano-brasileño nacido en Berlín. Se le considera un fotógrafo y empresario importante y muy trabajador del siglo XIX en Brasil, con sucursales en Pernambuco, Bahía, Río de Janeiro y São Paulo. Realizó fotografías pictorialistas de paisajes de Río de Janeiro y también fue un excelente retratista. Se le concedió el título de Fotógrafo de la Corte, Photographo da Casa Imperial, lo que le permitió fotografiar la vida cotidiana de la monarquía real en Brasil durante el reinado de Pedro II de Brasil , incluido él mismo y su familia. Este título aumentó el reconocimiento y el valor de sus fotografías. Su principal contribución a la historia de la fotografía brasileña es su registro fotográfico de las diferentes clases sociales de Brasil durante el siglo XIX: retratos, generalmente en formato de carte de visite, con temas de la vida de la nobleza, los comerciantes ricos, la clase media y los afroamericanos, esclavos o libres del período anterior a la Lei Áurea, la Ley del Oro brasileña.

Como ya vimos en su momento en el monográfico dedicado al movimiento sufragista, este iba de la mano con el movimiento abolicionista. Sarah Moore Grimké (Charleston, 26 de noviembre de 1792 – Hyde Park, 23 de diciembre de 1873) fue una abolicionista, escritora e integrante del movimiento por los derechos de las mujeres estadounidense. Nacida y criada en Carolina del Sur, en una familia de plantadores, se mudó a Filadelfia en la década de 1820, adscribiéndose a los cuáqueros. Su hermana menor, Angelina Grimké, se unió a ella en la lucha por la abolición. Ambas empezaron a hablar en conferencias abolicionistas, entre una tradición de mujeres que había hablado en público sobre asuntos políticos desde días coloniales, tales como Susanna Wright, Hannah Griffitts, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y Anna Dickinson. Contaron su conocimiento de primera mano acerca de la esclavitud, instaron a la abolición de esta y también fueron abogadas para los derechos de las mujeres. Está considerada la autora del primer argumento público para la emancipación de las mujeres. Trabajó para librar a los Estados Unidos de la esclavitud, iglesias cristianas que se habían convertido en «anticristianas» y la discriminación contra los afroamericanos y las mujeres. Sus escritos inspiraron a sufragistas como Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott varios argumentos e ideas que ayudarían a terminar el esclavismo y a comenzar el movimiento por el voto. Durante la Guerra Civil (1861-1865), escribió y dio conferencias en favor del Presidente Abraham Lincoln, que emanciparía a los esclavos confederados de sus dueños con la Proclamación 95 (1863), y ilegalizaría la esclavitud definitivamente con la Enmienda XIII (1865). Está recordada en la Boston Women's Heritage Trail.

La autora Sue Monk Kidd basó su novela La Invención de Alas (2014) en la vida de Sarah Grimké. Su hermana, Angelina Weld Grimké (Boston, Estados Unidos, 27 de febrero de 1880-Nueva York, 10 de junio de 1958) fue una periodista, profesora, dramaturga y poeta estadounidense que saltó a la fama durante el Renacimiento del Harlem. Fue una de las primeras mujeres negras en tener una obra de teatro públicamente presentada. Su padre, Archibald Grimké, era abogado y también de raza mixta, hijo de un plantador blanco. Fue el segundo afroamericano que se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard. Su madre, Sarah Stanley, provenía de una familia de clase media y ascendencia europea del Medio Oeste. La información sobre ella es escasa. Harriet Forten Purvis (Filadelfia, 1810 – Washington, 11 de junio de 1875) fue una abolicionista afroamericana y sufragista de primera generación. Con su madre y hermanas, formó el primer grupo abolicionista de mujeres birraciales, la Sociedad Femenina Antiesclavista de Filadelfia. Organizó numerosos actos antiesclavistas en su casa y con su esposo Robert Purvis dirigió una estación del ferrocarril subterráneo. También fundaron el Liceo Gilbert. Forten luchó contra la segregación y por el derecho al voto de la población negra tras la Guerra de Secesión. Pásate por Ser humano >> Sufragistas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Isla de Gorea (en francés, Île de Gorée; en portugués, Ilha de Goreia) es una isla de Senegal. Tiene una superficie de 17 hectáreas y está situada cerca de la costa, a tres kilómetros frente a Dakar, la capital. Como lugar simbólico de recuerdo de la trata de esclavos en África fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978. Durante más de tres siglos fue el más importante mercado de esclavos para aprovisionar de ellos a Estados Unidos de América, al Caribe y a Brasil, principalmente. La isla fue invadida por portugueses en 1444, bajo cuya bandera en 1536 se construyó la primera Casa de los Esclavos. Desde entonces y hasta 1848, año en que Francia abolió la esclavitud, en esta isla se estableció la base más activa del comercio de esclavos. La casa que construyó un neerlandés en 1776 y que era casa de la signare Anna Colas Pépin, está convertida en la actualidad en museo por la Unesco. Es imposible precisar actualmente los enormes costos que para las naciones africanas significó este comercio. Se calcula que al menos veinte millones de personas, tanto hombres, como mujeres y niños, fueron secuestrados en sus aldeas, trasladados y vendidos a tratantes que se establecieron abiertamente en la isla de Gorea. Aquí los secuestrados eran aprisionados en calabozos, encadenados y colocados espalda con espalda, para esperar a que fueran vendidos, antes de que decayeran físicamente y fueran sacados de ese lugar. El diseño de la ergástula o Casa de esclavos, como la que existe en la actualidad convertida en museo, incluía una sala para hombres, otra para mujeres, otra para mujeres jóvenes, otra para niños, y otra para recuperar peso. Se tenía especial cuidado en que los llantos de los niños no pudieran ser escuchados por sus madres, para evitar que éstas sufrieran y perjudicaran su estado de salud. En este mercado de personas, las mujeres tenían un valor mayor que los hombres, siendo el factor determinante la salud, el busto y la dentadura, los niños eran evaluados por su dentadura y las condiciones en que se encontraban en el momento de la transacción. Los niños carecían de nombre individual y se les llamaba por las características de la dentición. Los hombres deberían pesar al menos 60 kilos. Todos los esclavos eran exhibidos en las escalinatas exteriores de la Casa de los Esclavos, donde eran manejados como animales para analizar y discutir su precio. En lo alto de las escalinatas hay un balcón desde donde los mercaderes y tratantes discutían del precio. Finalmente, los esclavos eran llevados desde los calabozos al punto en que serían embarcados.

El Museo Histórico de Gorea (en francés: Musée historique de Gorée) es un museo administrado por el Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) y ubicado en la isla de Gorea, en la bahía de Dakar (Senegal). Está dedicado a mostrar y conmemorar las diferentes etapas de la historia de Senegal desde la antigüedad hasta la independencia del país. El pasillo que los conducía era conocido como El lugar de donde no se regresa, no era muy ancho, para facilitar el manejo de las personas y en la oscuridad del túnel, al final, se apreciaba la luz del sol y el mar. Este lugar era el último en que la familia podía verse, pues en lo sucesivo cada uno sería trasladado a diferentes lugares de América. Eran embarcados en botes para subirlos después a los barcos y los esclavistas frecuentemente utilizaban este momento para separar los esclavos que estaban enfermos o no eran fácilmente vendibles y lanzarlos al mar. Desde 1960, año en que Senegal adquirió su independencia, la isla forma parte importante de la activa vida turística de este país. En 1943, una foto capturó algo para lo que Hollywood no estaba preparado, Mae West y Albert "Chalky" Wright, ex campeón de boxeo de peso pluma, caminando juntos uno al lado del otro. Wright no era solo su chofer. Él era su compañero de confianza, su protector y, muchos creen, su pareja romántica durante los años 1930 y 1940. En una ciudad donde la imagen lo era todo y los límites raciales eran rígidos, su vínculo se destacó como un puño desafiante levantado contra el sistema. Pero su historia no fue solo escandalosa, fue audaz. Cuando la administración del edificio de Mae, los Ravenswood Apartments, le dijo que a Chalky Wright no le permitían subir las escaleras porque era negro, ella no discutió, ella compró todo el edificio.

En 1935, cuando alguien trató de extorsionar a Mae por dinero, fue Chalky quien ayudó a la policía a tender una trampa, plantando un bolso de señuelo cerca de Warner Brothers Studios para atrapar al aspirante a chantajista. Mae West nunca se preocupó mucho por las regla, pero se preocupaba profundamente por la lealtad, por la justicia, y por la gente que la apoyaba y en Chalky Wright, encontró a alguien que hizo ambas cosas, en silencio, poderosamente, y sin disculparse. Kenneth Howard Norton Sr. (Jacksonville, Illinois, 9 de agosto de 1943-Henderson, Nevada, 18 de septiembre de 2013) fue un boxeador que llegó a ser campeón del mundo de los pesos pesados. Fue uno de los pocos boxeadores que ganó a Muhammad Ali, en un combate en San Diego el 31 de marzo de 1973. Como profesional ganó sus primeros 16 combates pero cayó en el siguiente ante el púgil venezolano José Luis García, pero se sobrepuso ganando sus siguientes trece combates. Estas 29 victorias, por solo una derrota, en 1973 le dieron la oportunidad para pelear por el título NABF ante el famoso boxeador Muhammad Ali al que ganó en 12 asaltos por puntos, aunque en la revancha celebrada seis meses después perdió por el mismo resultado. Mandingo es una película estadounidense de 1975 dirigida por Richard Fleischer. Está basada en la novela del mismo nombre (1957) escrita por Kyle Onstott. El reparto incluye a James Mason, Susan George, Perry King y el boxeador. Los mandingá, mandinká, malinké, mandé, mandén o mandinkos conforman un grupo étnico de África occidental. En la actualidad existen cerca de trece millones de mandingas residiendo en diferentes países del oeste de África, en Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Senegal, Malí, Sierra Leona, Liberia, Burkina Faso y Costa de Marfil. Las lenguas mandé pertenecen a una rama divergente de la familia lingüística de Níger-Congo.

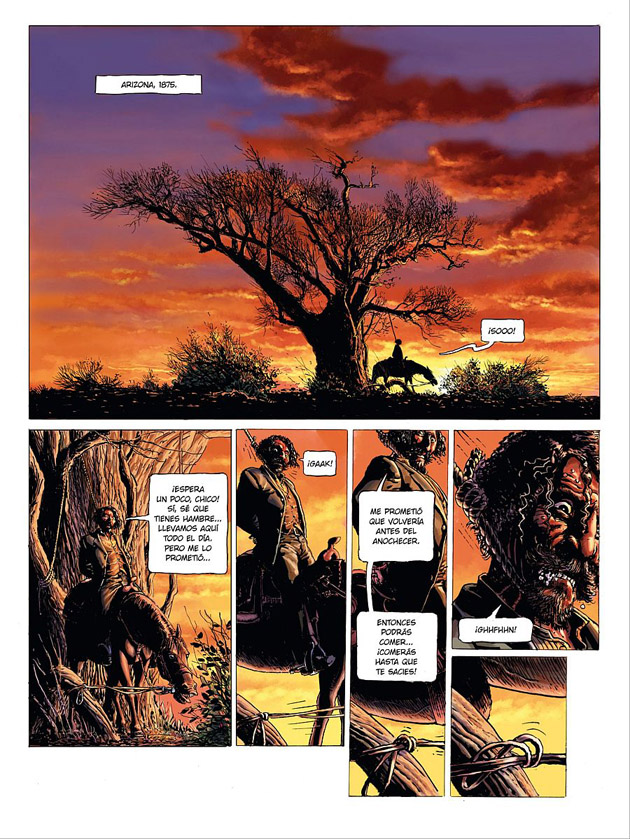

Marshal Bass, del guionista Darko Macan, el dibujante Igor Kordey y el colorista Nikola Vitkovic es uno de los mejores westerns del cómic europeo de este siglo. Un tebeo tan sorprendente que solo podía estar basado en hechos reales: la historia del primer sheriff afroamericano de Estados Unidos, que arrestó a 3000 sospechosos, mató a otros 14 y participó en numerosos tiroteos de los que salió indemne, dejando su placa después de 32 años de profesión (de 1875 a 1907). Un clásico moderno del cómic que Astiberri publicará en tres volúmenes integrales que recogerán los 12 episodios originales de la serie. De momento ya ha salido el primero, que recoge los tomos 1 a 5 de la serie: Blanco y negro, Asesinatos familiares, Su nombre es nadie, Yuma y El ángel de la calle Lombard. La historia comienza en Arizona en 1875, cuando River Bass, un antiguo esclavo que vive con su mujer y sus seis hijos, es detenido y casi ajusticiado por un marshal.

Pero al comprobar su inocencia, lo reclutará para que se convierta también en marshal y le ayude a detener a una peligrosa banda de afroamericanos infiltrándose en ella. Sin muchas expectativas de futuro, Bass acepta y así se convertirá en el primer marshall afroamericano de la historia, ataviado con su estrella y con un sombrero bombín que pertenecía a un forajido y que tieneun agujero de la bala que acabó con el mismo. Sin embargo, esa primera misión se complicará cuando Bass sea descubierto y su vida corra peligro. Un western crepuscular bastante atípico en el que, por una vez en el género, la realidad se impone a la leyenda para contarnos una historia de pistoleros seca, dura y muy naturalista, alejada de los típicos recursos estéticos de los westerns de Hollywood. Aquí cuando los pistoleros muerden el polvo vemos realmente cómo lo hacen. Creyeron que ella solo estaba allí para servir la cena. En realidad, estaba construyendo un imperio justo delante de sus narices. Mary Ellen Pleasant entendió algo que la mayoría nunca aprende: la invisibilidad puede ser poder. Nacida probablemente en 1814, de ascendencia africana, Pleasant creció en un mundo diseñado para mantener a personas como ella fuera de la riqueza, la influencia y la oportunidad. Las barreras estaban por todas partes. Leyes, costumbres, prejuicios. La mayoría, en su lugar, habría aceptado esas limitaciones. Pleasant las vio como desafíos que había que sortear. Cuando la fiebre del oro de California transformó San Francisco en una ciudad caótica y en auge en la década de 1850, Pleasant reconoció algo que otros pasaron por alto. Mientras miles corrían hacia los yacimientos con picos y sueños, ella entendió que la verdadera riqueza no estaba en la tierra. Estaba en las habitaciones donde los hombres poderosos tomaban decisiones. Aceptó trabajos como empleada doméstica en las casas de la élite emergente de San Francisco. Para sus empleadores, era parte del fondo, alguien que existía para cocinar, mantener la casa y luego desaparecer. Hablaban con libertad a su alrededor, como si no estuviera. Ese fue su error. Mientras servía cenas y atendía el fuego, Pleasant lo absorbía todo. Aprendió el lenguaje de la especulación. Memoriza nombres de negocios prometedores. Entendió qué minas rendían, qué rutas de transporte daban ganancias, qué barrios iban a despegar. Sus empleadores veían a una sirvienta. Ella estaba tomando una lección magistral de inteligencia financiera. Y entonces actuó. Pleasant invirtió sus ingresos con estrategia. Abrió lavanderías para la interminable marea de mineros. Estableció pensiones para alojar a la creciente población de San Francisco. Compró bienes raíces en zonas que sabía que se revalorizarían. Y aquí estuvo su genialidad: como las leyes y el prejuicio restringían la propiedad empresarial de las personas negras, a menudo utilizó socios y representantes blancos para ocultar su participación. Hacia afuera, eran negocios de blancos. En realidad, Pleasant era la mente estratégica y la fuerza financiera detrás. Su riqueza creció. Se expandió a restaurantes, invirtió en minas rentables, apoyó empresas de transporte. Para las décadas de 1870 y 1880, algunas estimaciones dicen que acumuló más de un millón de dólares, posiblemente equivalentes a decenas de millones en dinero actual. Se convirtió en una de las personas hechas a sí mismas más ricas de California, aunque pocos conocían su nombre.

Pero Pleasant no construyó riqueza solo para tenerla. La convirtió en una herramienta. Canalizó dinero hacia causas abolicionistas en una época en la que la esclavitud aún existía en Estados Unidos. Ayudó a personas esclavizadas a escapar hacia la libertad, y se la vincula con redes de apoyo en California. Y cuando el abolicionista John Brown preparó su incursión en Harpers Ferry, Pleasant más tarde afirmó que lo apoyó con una gran suma para financiar ese intento de sacudir el sistema. La élite no podía tolerar a una mujer negra con tanto poder e influencia. Los periódicos la atacaron, llamándola “reina del vudú” y difundiendo mitos racistas. Enfrentó demandas diseñadas para drenar sus recursos. Hombres poderosos intentaron borrar sus aportes y atribuirse el mérito de sus logros. Ella respondió en los tribunales y siguió construyendo. Mary Ellen Pleasant murió en enero de 1904, en gran medida olvidada por una sociedad que nunca quiso reconocerla en primer lugar. Durante décadas, su historia quedó enterrada, minimizada o distorsionada. Pero la historia tiene una forma de revelar la verdad. El legado de Pleasant perdura porque enseña algo atemporal: las barreras son reales, pero también lo es el ingenio. Los sistemas intentan volver invisibles a ciertas personas, pero la invisibilidad puede transformarse en ventaja. El poder no siempre se anuncia. A veces trabaja en silencio, con estrategia, con brillantez, en espacios donde nadie está prestando atención. No esperó permiso. No esperó justicia. Vio las grietas de un sistema injusto y las convirtió en puertas. Mary Ellen Pleasant construyó un imperio mientras la gente creía que solo estaba sirviendo la cena. Y usó ese imperio para luchar por la libertad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La historia del Oeste americano que nos ha vendido Hollywood suele ser simplista: vaqueros contra indios, casacas azules contra pieles rojas. Pero la realidad histórica es un tapiz mucho más complejo, lleno de zonas grises, donde las líneas entre oprimidos y opresores a veces se desdibujan de formas incómodas. Hoy os traigo uno de esos episodios que rara vez aparecen en los libros de texto: el día en que los esclavos negros se levantaron en armas, no contra el hombre blanco, sino contra sus amos nativos americanos. Para entender lo que sucedió en 1842, debemos mirar atrás. A principios del siglo XIX, las naciones nativas del sureste de EE.UU. (Cherokee, Creek, Choctaw, Chickasaw y Seminola) se enfrentaban a una presión brutal para ceder sus tierras. Para sobrevivir y demostrar que podían coexistir con los blancos, la élite de estas tribus decidió asimilarse. Se les llamó las "Cinco Tribus Civilizadas". ¿Y qué significaba ser "civilizado" en el sur de EE.UU. en 1830? Significaba adoptar el cristianismo, construir casas de estilo europeo y, crucialmente, adoptar la economía de plantación basada en la esclavitud de personas negras. Cuando los Cherokee fueron expulsados de sus tierras ancestrales en el "Sendero de las Lágrimas" hacia el actual Oklahoma, se llevaron consigo a sus esclavos. De hecho, algunos de los hombres más ricos del Territorio Indio eran jefes Cherokee mestizos que poseían enormes plantaciones de algodón trabajadas por cientos de afroamericanos. En Webbers Falls, Territorio Indio (Oklahoma), vivía "Rich Joe" Vann, un magnate Cherokee famoso por sus barcos de vapor, sus caballos de carreras y por poseer cientos de esclavos. El 15 de noviembre de 1842, la tensión estalló. Decenas de esclavos, la mayoría propiedad de la familia Vann y otros líderes tribales, decidieron que ya era suficiente. No fue una fuga improvisada; fue una operación perfectamente calculada. Tomaron el control de la herrería, se armaron con rifles y municiones, robaron caballos y mulas, y huyeron hacia el suroeste. Su destino no era el Norte abolicionista, que estaba demasiado lejos. Su tierra prometida era México, donde la esclavitud había sido abolida y donde sabían que encontrarían refugio si lograban cruzar la frontera. La respuesta del Consejo Nacional Cherokee fue inmediata. No llamaron a la caballería de los EE.UU.; lo consideraron un asunto interno. Autorizaron la formación de una milicia de guerreros Cherokee, liderada por el Capitán John Drew, para cazar a los fugitivos. Imaginad la escena, tan contraria a los estereotipos: guerreros nativos americanos, expertos rastreadores, persiguiendo a hombres y mujeres negros armados que luchaban desesperadamente por su libertad a través de las llanuras. La fuga duró semanas.

Los pueblos iroqueses a menudo adoptaron cautivos, pero por razones religiosas había un procesos, y muchas temporadas en que tales adopciones se retrasaban hasta las temporadas espirituales adecuadas. Los fugitivos se fortificaron cerca del Río Rojo, lucharon contra los cazadores de esclavos y sufrieron hambre y frío extremo. Finalmente, agotados y superados en número, la mayoría fueron capturados antes de alcanzar la seguridad de Texas o México. El retorno fue brutal. Algunos líderes de la revuelta fueron ejecutados y el resto devuelto a trabajos forzados. La Nación Cherokee, asustada por la magnitud de la revuelta, aprobó leyes mucho más duras, restringiendo aún más la vida de sus esclavos y expulsando a los negros libres del territorio para evitar que "contagiaran" ideas de libertad. Este episodio es una pieza de historia imprescindible para entender la complejidad de América, porque rompe nuestra narrativa moderna de solidaridad automática entre grupos oprimidos. Nos muestra cómo la institución de la esclavitud era un veneno tan potente que infectó incluso a aquellos que también sufrían el racismo y el desplazamiento del hombre blanco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diseñó el vestido de boda más famoso de la historia de Estados Unidos. Luego intentaron obligarla a entrar por la puerta de servicio. Ann nació en diciembre de 1898 en Clayton, Alabama, en una familia donde coser era una forma de sobrevivir. Su bisabuela había sido esclavizada en una plantación de Alabama. Pero Ann aprendió a coser, y esa habilidad se convirtió en un camino hacia la libertad. Tras la emancipación, su abuela Georgia ya tenía la experiencia necesaria para construir un negocio diseñando vestidos para mujeres blancas adineradas. Ese conocimiento pasó a su hija. Y su hija se lo pasó a Ann. Tres generaciones de mujeres negras. Tres maestras de un arte capaz de transformar telas en sueños. En 1914, la tragedia llegó sin aviso. La madre de Ann murió repentinamente. Ann tenía solo dieciséis años. Pero las clientas esperaban. Los pedidos debían entregarse. Familias enteras dependían de esos ingresos. Así que Ann ocupó el lugar de su madre y descubrió algo extraordinario. No solo estaba continuando su trabajo. Lo estaba superando. La especialidad de Ann se volvió algo casi mágico: flores de tela tridimensionales. Rosas, gardenias y camelias de seda tan realistas que la gente intentaba tocarlas, esperando sentir pétalos. Podía crear jardines enteros sobre un corpiño, cada flor construida a mano, una por una. Su trabajo trascendía la moda. Era escultura. Era arte. En 1917, decidida a perfeccionar su técnica, Ann se inscribió en una prestigiosa escuela de diseño en Nueva York. Era una de las pocas estudiantes negras. ¿La solución de la escuela? La segregación. La colocaron en una sala separada, lejos de los estudiantes blancos. Aislada. Sola. Ann no abandonó. Completó cada ejercicio. Dominó cada técnica. Cuando se graduó, estaba lista para demostrar lo que ya sabía: su talento pertenecía a los más grandes. Durante las décadas de 1920 y 1930, Ann Lowe vestía a las familias más ricas de Estados Unidos. Los Rockefeller usaban sus vestidos. Los Roosevelt confiaban en sus diseños. Los Du Pont buscaban su arte. En 1947, cuando Olivia de Havilland recibió el Óscar a Mejor Actriz, llevaba un vestido creado por Ann Lowe.

David Rockefeller, el millonario que patrocinó la CIA y creó el Club Bilderberg. DuPont, abreviación usual de E. I. du Pont de Nemours and Co. es una empresa multinacional de origen estadounidense, dedicada fundamentalmente a varias ramas industriales de la química. Franklin Delano Roosevelt, también conocido como Franklin D. Roosevelt, Franklin Roosevelt o por sus iniciales FDR, fue un político y abogado estadounidense que ejerció como 32.º presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte en 1945. El vestido fue descrito con admiración en los periódicos. Pero nunca mencionaron el nombre de Ann. Sus clientas adoraban su trabajo. Simplemente no querían reconocer quién lo había creado. Porque en la Estados Unidos de los años cuarenta, admitir que una mujer negra había diseñado tu vestido de alta costura era impensable. Su talento era aceptable. Su reconocimiento no. Entonces llegó 1953. Janet Auchincloss contactó a Ann con un encargo prestigioso: diseñar el vestido de boda de su hija, Jacqueline Bouvier, quien iba a casarse con el senador John F. Kennedy. Ann creó una obra maestra. Cincuenta yardas de tafetán de seda marfil. Un escote tipo retrato que enmarcaba el rostro con perfección. Un corpiño ajustado con delicadas bandas entrelazadas. Una falda amplia salpicada de pequeñas flores de cera, cada una hecha a mano. Ocho semanas de trabajo meticuloso y agotador. Diez días antes de la boda, ocurrió el desastre. Una tubería estalló en su taller. El agua lo inundó todo. El vestido de novia quedó destruido. Los vestidos de las nueve damas de honor, arruinados. Ocho semanas de trabajo, perdidas. Ann no entró en pánico. No llamó a la familia para explicar lo sucedido ni pidió más tiempo. Simplemente compró nuevas telas con un dinero que no tenía y empezó de nuevo. Durante diez días consecutivos, ella y sus costureras trabajaron sin descanso, recreando cada detalle de memoria. Cada pliegue. Cada flor. Cada puntada. Nunca le contó a la familia Kennedy lo que había pasado. El contrato le pagaba 700 dólares. Tras la inundación, entre materiales y mano de obra, perdió 2.200 dólares. Pero los vestidos quedaron impecables. El 12 de septiembre de 1953, Ann llegó a Hammersmith Farm, la propiedad de los Auchincloss en Newport, Rhode Island. Llevaba los vestidos por los que lo había sacrificado todo. Al acercarse a la entrada principal, un miembro del personal la detuvo. “No puede entrar por aquí. Use la entrada de servicio, atrás”. Ann se quedó allí, sosteniendo el encargo más importante de su carrera. El vestido que sería fotografiado miles de veces. El vestido que definiría un momento de la historia estadounidense. Y querían que entrara por la puerta trasera, como el servicio. Los miró fijamente y dijo: “Si no puedo entrar por la puerta principal, me llevo estos vestidos de vuelta a Nueva York ahora mismo”. La boda era en cuestión de horas. La novia no tenía vestido. No había alternativas. Ann entró por la puerta principal.

Los diseños únicos de Lowe fueron los favoritos de la alta sociedad entre las décadas de 1920 y 1960. La primera afroamericana con una boutique en Madison Avenue. La boda fue magnífica. Más de 1.200 invitados llenaron la iglesia y la recepción. Jacqueline lucía radiante. Su vestido fue fotografiado desde todos los ángulos posibles. Apareció en portadas y fue analizado y admirado en periódicos de todo el país. Ni un solo artículo mencionó el nombre de Ann Lowe. Un diario importante describió el vestido como obra de “una modista negra”. Más tarde, otros medios lo atribuyeron simplemente a “una modista de Nueva York”. Sin nombre. Sin crédito. Sin reconocimiento. Años después, cuando Jacqueline Kennedy ya era primera dama, una revista se refirió de forma despectiva a su vestido de boda como el trabajo de “una modista negra, no alta costura”. Ann escribió directamente al secretario de prensa: “Preferiría ser mencionada como una diseñadora negra reconocida, que es exactamente lo que soy”. Se disculparon en privado. La revista nunca publicó una corrección. Ann siguió trabajando. En 1946 abrió su propio salón en Lexington Avenue. Más tarde se trasladó a Madison Avenue, convirtiéndose en la primera mujer negra en dirigir una casa de alta costura en esa zona exclusiva. Aun así, siguió siendo infravalorada. Las clientas la presionaban para bajar precios. Ella lo daba todo por su oficio y recibía muy poco a cambio. Luego llegaron las tragedias. En 1958, su hijo Arthur murió en un accidente automovilístico. En 1962, perdió un ojo por glaucoma. A comienzos de los años sesenta, ahogada por las deudas, se declaró en bancarrota. El fisco la persiguió por impuestos atrasados. Perdió su salón. Todo lo que había construido, desapareció. Pero ocurrió algo inesperado. Sus deudas fueron saldadas por un donante anónimo. Se rumoreó que había sido Jacqueline Kennedy. Nunca se confirmó. Pero sus impuestos quedaron pagados. Y Ann siguió cosiendo. A mediados de los años sesenta, las revistas de moda empezaron a llamarla “el secreto mejor guardado de la alta sociedad” y “la decana de los diseñadores estadounidenses”. En 1965, en un programa de televisión, dijo con calma pero con firmeza: “Mi mayor motivación es demostrar que una persona negra puede convertirse en una gran diseñadora de vestidos”. Para entonces, su vista seguía empeorando. El glaucoma avanzó. En 1972, casi ciega, se vio obligada a retirarse. Ann Cole Lowe murió el 25 de febrero de 1981, a los 82 años. Pasó su vida entera creando una belleza extraordinaria para personas que se negaban a pronunciar su nombre. Durante décadas tras su muerte, su nombre quedó borrado de la historia. La mayoría de los estadounidenses no sabía que una mujer negra había diseñado el vestido de boda más icónico del país. Pero en los últimos años, algo cambió. En 2022, un importante museo de Nueva York presentó su obra en una gran exposición. En 2023, un museo histórico abrió una retrospectiva completa celebrando su genialidad. Investigadores universitarios dedicaron meses a recrear el vestido de boda de Jacqueline Kennedy, estudiando cada técnica y honrando cada detalle de la visión de Ann. Y ahora, por fin, la gente está aprendiendo su nombre. Ann Lowe. No “una modista negra”. No “el secreto mejor guardado”. No una nota al pie. Ann Lowe. Visionaria. Pionera. Artista. Diseñadora estadounidense. Fue bisnieta de una mujer esclavizada. Dominó su oficio a los dieciséis años tras la muerte de su madre. Fue segregada en la escuela de diseño y se negó a rendirse. Vistió a las familias más ricas del país mientras le negaban el crédito. Diseñó uno de los vestidos de boda más fotografiados de la historia. Lo recreó en diez días tras un desastre. Se negó a usar la entrada de servicio. Perdió a su hijo, su vista, su negocio y su seguridad. Murió con casi nada. Pero su legado perdura. Hoy, sus vestidos se conservan en museos nacionales. Sus flores de tela son estudiadas por historiadores de la moda en todo el mundo. Sus técnicas se enseñan en escuelas de diseño. Su historia, por fin, se cuenta.

Oseola McCarty dedicó más de 7 décadas de su vida al trabajo manual como lavandera en Mississippi. Aunque sus aspiraciones de ser enfermera se vieron truncadas por la necesidad de apoyar a su familia, McCarty transformó su esfuerzo en una herramienta de movilidad social. No medía más de 1,50 metros, y pesaba menos de 45 kilos. A simple vista, parecía una mujer sencilla, casi invisible para el bullicioso mundo moderno. Pero en su interior llevaba una grandeza que pocos llegan a conocer.

Estatua de Oseola McCarty en el campus de la Universidad del Sur de Mississippi. En 1995, sorprendió al mundo al donar 150 mil dólares (la mayor parte de sus ahorros) para financiar becas en la Universidad del Sur de Mississippi. Su legado ha permitido que más de 130 estudiantes, principalmente de comunidades afrodescendientes, accedan a la educación superior e inspiró a más de 1.400 donantes en todo el país. Durante décadas, el mundo avanzó guiado por un trabajo que casi nadie supo a quién pertenecía. Mucho antes de que el GPS se volviera parte de la vida cotidiana, Gladys West ya estaba resolviendo los problemas matemáticos que harían posible la navegación satelital precisa. Su labor consideró la forma real de la Tierra, la gravedad y pequeñas variaciones que, de ignorarse, habrían provocado errores enormes en la localización global. Su historia es un recordatorio silencioso de cómo se construye el progreso. Gran parte de la tecnología moderna descansa sobre el trabajo de personas a las que la historia tardó demasiado en reconocer. West fue una de ellas. Mujer negra, nacida en la Virginia rural, trabajó en entornos científicos durante las décadas de 1950 y 1960, en espacios donde su presencia solía pasar desapercibida. Aun así, desarrolló investigaciones pioneras cuyo impacto terminó influyendo en la vida diaria de millones de personas en todo el planeta. Hay algo profundamente simbólico en su amor por los mapas de papel. Mientras ayudaba a dar forma a las herramientas digitales que hoy guían al mundo, mantuvo siempre el vínculo con las raíces más humanas y tangibles de la navegación. Reconocer a Gladys West es reconocer que el avance no siempre llega acompañado de aplausos. A veces, las mentes que más transforman el mundo lo hacen en silencio, dejando huellas que siguen guiando generaciones mucho después. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

|